発達障害が「増えている」と見える理由

1. 診断基準の明確化と国際的な統一

かつては「育て方の問題」と誤解されてきた行動特性も、現在では脳の発達の特性として理解されるようになった。

DSM-5(米国精神医学会の診断基準マニュアル、2013年版以降)やICD-10/11(WHOの国際疾病分類)で診断基準が整理され、医師や心理士の間で共通認識を持てるようになったことが大きな要因である。

その結果、以前なら「少し落ち着きがない」「集団に馴染みにくい」とされていた子どもが、現在ではADHDやASDの診断がつくケースが増えたのである。

2. 医療・福祉の体制の整備

発達障害者支援法(2005年施行)や療育センターの拡充によって、早期に相談・診断を受けられる窓口が増えた。(でも地域によっては2か月、3か月と待たされるケースがある。)

保護者も「相談してよい」「専門機関につなげられる」という認識を持ちやすくなり、これまで見逃されていたケースが統計に表れるようになったのである。

3. 教育現場での理解の広がり

幼稚園や小学校の先生が「気になる子」を早めに保護者へ伝え(そんなに簡単なことじゃないけど!)、医療機関につなげる流れが一般化した。

以前は「その子の性格」と片付けられていたことが、現在では「発達特性の可能性」として扱われるため、診断につながるケースが増加しているのである。

4. 社会全体の認知度向上

テレビや新聞、インターネットで「発達障害」という言葉が広がり、保護者の意識が高まった。

「我が子の困りごと」をただ我慢したり、しつけのせいだと周囲からの無理解に傷つけられるばかりでなく、診断名がつくことで支援や配慮が受けられると理解されるようになったのだ。

実際に「増えている」のか?

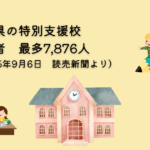

データ上は確かに「発達障害と診断される子ども」は増えている。

しかし、多くの専門家は「子どもそのものが急に増えたわけではない」と考えている。

実際には “診断できるようになった・見えるようになった” ことで、数が増えているように映っている、というのが正確な理解である。

まとめ

発達障害が増えている背景には、

- 診断基準の明確化・統一

- 医療・福祉の整備

- 教育現場の理解の広がり

- 社会全体の認知度向上

といった要素がある。

子どもの特性がより早く、理解されるようになったことによって、支援につながる機会が広がってきているのである。正確な診断を出せるお医者様に会えればラッキー。だけど本当の診断が必要かといわれると、幼稚園としてはそうでもない。手厚い指導や安全確保のための人員のための人件費は経営上どうしても必要だ。そのためには県や市からの補助金をもらわなければならない。”診断書”を必要とするのは補助金を出してくれる市や県が証拠を欲しがるからだ。

人件費を削りたい幼稚園は「気になる子」を断るだろう。なんだかなあ!

コメント